أما آن للعقل المشنوق أن يترجل (3) - الخطة الاقتصادية

د. عبدالرزاق بني هاني

جو 24 :

من السذاجة بمكان، أو ربما من الغباء بمكان، أن تبدأ أية خطة إصلاحية، مهما كانت، سواءٌ في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، بالدخول مباشرة بالفنيات وشرح المتغيرات المتعددة، من غير الأساسات الضرورية التي أوجبت الإصلاح ابتداءً ... فلو لم يكن هناك خللٌ أو خرابٌ ما في الأساسات لما احتجنا إلى الإصلاح، أو الحديث عن خطة تنموية!

هناك حقيقة غائبة عن أذهان عامة الناس، وخاصتهم، وبالتحديد أذهان المخططين، ومفاد هذه الحقيقة أنه لا توجد وصفة سحرية أو سياسة واحدة تنفع كل الدول. ويعود السبب وراء هذه الحقيقة في أن لكل دولة ظروفها الخاصة بها، تتضمن جغرافية وثقافة البلد، والقيود الطبيعية أو المصطنعة المفروضة عليها. وبناءً على ذلك لابد من تحديد شكل وماهية القيود، التي ينبغي أن نتجاوزها.

لقد تحدثت في المقالين المطولين السابقين عن الظروف والأساسات السياسية والثقافية والمؤسساتية التي شكلت ومازالت ترسخ وتحافظ على الأمر الواقع، باعتباره نتاجاً حتمياً لتراكمات من نتائج وتبعات للسياسات والقرارات السياسية والاجتماعية الكثيرة، التي تبنتها الحكومات على مدار ثلاثة عقود، وقـَبـِل بها المجتمع، فأصبحت جزءاً من حياته ومؤسساته غير المرئية.

لابد من الاعتراف بمبدأ علمي، لا يمكننا إنكاره أو تجاوزه والسكوت عنه، وهو ما يُسميه الاقتصاديون المتبحرون في شؤون التنمية مبدأ الفشل في التنسيق، (Coordination Failure). وهو مبدأ عميق في معناه، يمكننا تخيله على شكل مجموعة من البشر، والمؤسسات، والجهود الإنتاجية والتنموية، وكأنها في ساحة مفتوحة، حيث يدفع كل شخصٍ أو مؤسسةٍ أو سياسةٍ، أو قرار، باتجاه مستقل عن الاتجاهات الأخرى. وعند جمع هذه الاتجاهات والجهود نجد بأن محصلتها الكمية تكون منخفضة جداً، أو أنها صفر أو سالبة القيمة.

إذا اعترفنا بوجود وعمل هذا المبدأ وسيطرته على الشؤون الاقتصادية، فقد يصبح من السهل علينا صياغة سياسة تنموية فاعلة، يُمكننا قطف ثمارها في الأمدين؛ المتوسط والبعيد.

كيف يعمل، وأين يؤثر الفشل في التنسيق؟

هذا سؤال هام، ولابد أن نحدد مكان عمله وسيطرته، وكأننا أطباء نشخص جسداً مريضاً.

أولاً) هناك فشلٌ تنسيقي واضح بين النشاط الإنتاجي في قطاع الصناعة، من جهة، والسياسة المالية والتجارية التي تدفع بها الحكومة.

لقد خطط الصناعيون لآماد متوسطة وطويلة، وبناءً على دراسات الجدوى التي قاموا بها، بادروا بتأسيس شركاتهم الصناعية – الإنتاجية. لكن السياسات التجارية والضريبية التي عُدّلَت خلال السنوات الست الماضية، أدت إلى إحباط كل جهودهم وآمالهم، ثم خنق الصناعة الوطنية، وهروب جزءٍ منها إلى دولٍ أخرى.

ثانياً) أدت السياسات الضريبية إلى تخفيض الدخل المتاح للأفراد، ما أدى إلى تعثر الكثير من الأفراد في الالتزام بتعهدات كثيرة، وإلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي على السلع المُنتجة محلياً.

ثالثاً) هناك فشلٌ في التنسيق يتعلق بسياسات استيراد السلع الغذائية ودعم القطاع الزراعي المحلي. ففي الوقت الذي نستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية، تتحرك الحكومة بخطوات خجولة جداً نحو النهوض بهذا القطاع الأهم، وبخاصة في زمن الجوائح.

رابعاً) هناك فشل في التنسيق بين حاجات سوق العمل الوطني، ومخرجات التعليم العام، الأكاديمي والفني، والتعليم العالي، على وجه الخصوص. وحيث أن الاستثمار في التعليم يُعد ضرورة سابقة على أي جهد تنموي، وهو من أفضل الاستثمارات الاجتماعية وأخطرها، إلا أن العائد عليه مخيب للآمال. فيتجسد الفشل في التنسيق في الحجم غير المعقول من البطالة في صفوف خريجي الجامعات، من كل التخصصات، بلا استثناء.

خامساً) هناك فشل في التنسيق بين حاجتنا إلى تطوير الجامعات والرقي بها، والمديونية العالية التي تغرق بها، ومستوى القيمة المضافة الذي تقدمه الجامعات إلى المجتمع.

سادساً) هناك فشل في التنسيق في مجال التمويل المحلي للأنشطة الإنتاجية، وكلفة التمويل، من جهة، والعائد على الاستثمار، من جهة أخرى. وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سابعاً) هناك فشل في التنسيق بين حاجتنا إلى التمويل الدولي، والعائد منه. فقد زادت المديونية الخارجية أضعافاً كثيرة، لكن العائد الاجتماعي منها استمر بالانحدار. فنلاحظ أن تمويل قطاعات البنية التحتية الاجتماعية لم يؤدِ إلى تطور نوع الخدمات والمنتج النهائي الذي حصلنا عليه بواسطة التمويل الخارجي.

كل ذلك ليس إلا غيض من فيض الفشل في التنسيق.

الخطة البديلة المقترحة:

تتضمن رؤيا الخطة المقترحة حلاً معقولاً لقضايانا المحلية في الأمدين؛ المتوسط والطويل. وليس من الرشد بمكان أن أتحدث عن الحل في الأمد القصير، لأن تبعات الجائحة الراهنة تتكشف، ولا نستطيع التكهن إلا بنزرٍ يسيرٍ من فيضها المتوقع. لكن يمكننا كإجراءٍ سريع أن نقترح تأجيل مستحقات الضرائب على المكلفين، أو تقسيطها، وتأجيل مستحقات الضمان الاجتماعي، وتقسيطها بشكل نريح، على الأفراد والمؤسسات. ودعم البلديات بشكل عاجل كي تقوم بما هو مطلوب منها.

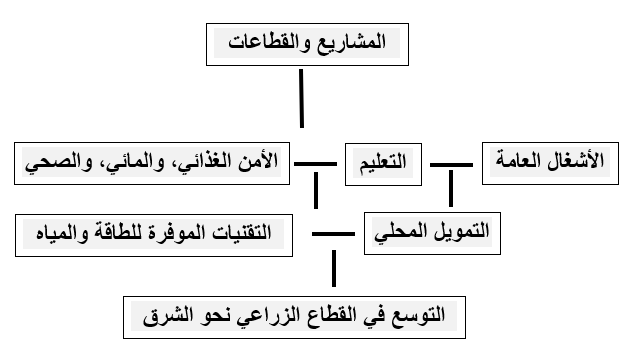

في حال حديثنا عن الأمد القصير، لابد أن يقبل النظام السياسي والمجتمع بعملية جراحية كبرى، تؤدي إلى تغييرات سلوكية وعادات غير محمودة، على الصعيد السياسي والاجتماعي. لكن هذه الخطة تخاطب الأمدين المتوسط والطويل، وتتضمن ضرورة القيام بعمليات وتحولات هيكلية في قطاعات: التمويل المحلي والخارجي، وقطاع الأشغال العامة، والتعليم العام والعالي، والقطاع الزراعي والمائي والصحي، والتكنولوجيا الحديثة، وهي على النحو الآتي:

شعار هذه المرحلة " الأشغال العامة "

أولاً) التركيز أولاً على مصادر التمويل المحلي، إما بإصدار سندات خزينة على نطاق واسع غير تقليدي، واللجوء إلى المصارف الوطنية، باعتبار هذا الشكل من التمويل أفضل وأيسر وأكثر أمناً وأماناً، من التمويل الخارجي. وتوجيهه نحو قطاع الأشغال العامة (public Works). والبدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بالاعتماد، أولاً وأخيراً، على الموارد المحلية، سواءٌ كانت عمالة فنية أو عادية، ومواد خام محلية، بالدرجة الأولى.

المطلوب في هذا السياق بناء طرق سريعة حسب المواصفات الدولية، من الطراز الأول، بين أقصى نقطة في شمال البلاد وحتى أقصى نقطة في جنوبها، وبين أقصى نقطتين في غربها وشرقها.

من شأن هذا المشروع أن يُشغلّ عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، وتطوير وضبط شبكة النقل البري للبضائع والأشخاص، وتقليل كلفة التعاقد، أي كلفة الإنتاج والشحن، وتسهيل الصادرات.

شعار هذه المرحلة " التعليم"

ثانياً) إحداث ثورة حقيقة في قطاع التعليم؛ أي العام الفني والأكاديمي، والتعاليم العالي. وذلك بوساطة توحيد المناهج التربوية، وتقليل التباينات الاجتماعية في المدارس. فما نلاحظه أن التفاوت في المستويات بين المدارس أدت إلى خلق طبقات اجتماعية متباينة، وإلى إحداث شرخ اجتماعي خطير جداً على مستقبل البلاد، واستقرارها.

ثالثاً) خلق ما يُسمى الجامعات المتخصصة، وهي النوع الذي يسميه اقتصاديو التنمية الجامعات الخارقة (Super Universities). وذلك من خلال دمج الجامعات، باعتبارها مصانع تشكل ما يُسمى رأس المال البشري. بحيث تُدمج الجامعات التي تقع في حيز جغرافي متقارب. ثم تفريغها لتخصص واحد أو اثنين، أو تخصصات متقاربة. وهذا ينطبق على الجامعات الخاصة. ويمكن تحقيق ذلك بواسطة خليطٍ من القوانين الحديثة، والمتداخلة مثل قانون الشركات، وقانون العمل، وقانون الدفاع، إذا لزم الأمر.

يعود هذا المنطق غير المألوف إلى ظاهرة تشوه مخرجات التعليم العالي. فمعظم الجامعات الوطنية تُنتج رأس مالٍ بشري واحد، لكن نوعيته تتفاوت، وتنحدر في المستوى.

شعار هذه المرحلة " الأمن الغذائي، والمائي، والصحي"

رابعاً) تحقيق جزئي، أو كلي للأمن الغذائي والمائي، والصحي – العلاجي.

فقد بينت جائحة الكورونا مدى انكشاف الأمن الغذائي، والمائي، والأنظمة الصحية للدول، وإمكانية حدوث كوارث حقيقية بسبب نقص الغذاء وتلوث المياه، ونقص في إمدادات المستلزمات الصحية والعلاجية.

تتضمن السياسات والإجراءات في هذه المجالات ما يلي:

-دعم القطاع الزراعي، وتوفير مستلزمات التوسع في رقعته شرقاً، إلى الصحراء، عن طريق جمعيات أهلية تعاونية جادة، بمشاركة القطاع الحكومي.

لقد تطورت تقنيات توفير المياه وإنتاج الطاقة، على نحو يُسهلّ تحويل الصحراء إلى منتجعات وسهول زراعية خصبة. وسيعمل هذا التحول إلى توظيف عشرات الآلاف من العمالة الماهرة وغير الماهرة.

-دعم قطاع المياه بتسهيل استيراد التقنيات الموفرة للاستخدام، واستخراجه بطرق غير تقليدية. وليست تجربة الجامعة الهاشمية ببعيدة عنا.

-دعم القطاع الصحي، العام والخاص، وتقليل التفاوت في نوعية ورقي الخدمات، وتحديث المستشفيات والمستوصفات الصحية العامة، والرقي بها كي تصبح لائقة لكرامة البشر الذين يحتاجونها. ثم التوسع في إنشاء المستشفيات والمستوصفات العامة.

شعار هذه المرحلة " التمويل"

خامساً) ما قام به البنك المركزي، من إجراءات، وقرارات وفرت خمسمائة مليون دينار من أجل دعم القطاعات التي تضررت بفعل الجائحة، كان عملاً رائعاً. ويمكن توجيه هذا التمويل نحو المُنشآت متوسطة وصغير الحجم من أجل اسعافها وديمومتها. والمطلوب في هذا السياق أن تكون كلفة التمويل منخفضة إلى حدٍ يؤدي على تعظيم العائد منها.

شعار هذه المرحلة " التكنولوجيا "

سادساً) فتح باب الاستيراد من التقنيات الموفرة للطاقة، من غير تحفظ. وإتاحة هذه التقنيات الحديثة في مجال الصناعة والخدمات والاستعمال المنزلي، وتقنيات الحصول على المياه في المناطق الجافة، وبخاصة الصحراء.

سابعاً) تعديل قانون الضرائب، بشكل جوهري، من أجل تشجيع الادخار المحلي، وتراكم رأس المال. ثم التحلل التدريجي من علاقتنا مع مؤسسات التمويل الدولية، إلا في أضيق الظروف.

لقد بينت جائحة الكورونا أن الاعتماد على الموارد المحلية هو السبيل الأكثر أمناً وأماناً. حيث تشير دراسات متعددة أن المستقبل يخبئ كثيراً من المفاجآت غير السارة، والتي تهدد كيانات الدول، إن لم تكن محتاطة ضد أسوأ الاحتمالات.

ملخص المراحل ومجالات المشاريع الكبرى: